Avant de découvrir la vie de chacune de ces familles (accessible à partir de la colonne latérale de droite →), essayons d’y voir un peu plus clair sur leurs origines.

Les Bercovitz : russes, géorgiens, français et turcs...

Pour les Bercovitz, la seule certitude est qu’ils firent partie d’une des nombreuses familles juives établies dans la Russie du XIXe siècle. C’est donc sous le règne du tsar Alexandre III, que naquirent probablement Menahem et Adele, mes arrières grands-parents, les premiers aïeux Bercovitz connus.

Ensuite, ce sont surtout des questions. Pourquoi vinrent-ils en France à la fin des années 1890 ? Et pourquoi repartirent-ils peu après la naissance à Paris en 1893 de leur premier fils, Paul Berkowitz. Le seul de leurs enfants à être né Français, tous les autres ayant ensuite vu le jour à Constantinople. D’ailleurs, Menahem et Adele vivaient-ils déjà en Turquie avant leur court séjour en France ? Bref, personne n’a jamais su et on ne le saura probablement jamais.

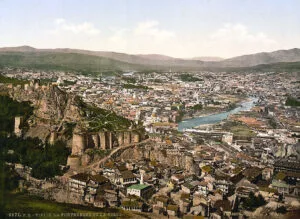

Par contre, pour une autre branche de la famille, leur origine géorgienne est quant à elle bien établie. Il s’agit des Bercovitch, représenté ici par le frère de Menahem, David, qui avec son épouse Ida et leurs six enfants sont tous nés à Tiflis, aujourd’hui Tbilissi. Ils y vécurent jusqu’en 1920, avant d’émigrer à Constantinople où ils retrouvèrent d’aillleurs Menahem et sa famille, et pour finir par s’établir en France en 1926.

Au sujet de la naissance avérée de David à Tiflis, on pourrait bien sûr imaginer que toute la fratrie et les parents des deux frères y seraient également nés, ou même que l’origine des Bercovitz se situerait en Géorgie. Mais rien n’est moins sûr, au vu des vingt années qui séparaient David et Menahem et des mouvements de population de cette époque. Quoi qu’il en soit, ils ont eux aussi une histoire à raconter, celle de la famille Bercovitch, ce patronyme enregistré par l’officier d’état-civil à leur arrivée en France. Mais qu’ils s’appellent Bercovitch ou Bercovitz, Bercowitz et Berkowitz comme quelques uns des enfants de Menahem et Adele, ils font bien tous partie de la même famille.

Enfin pour finir, même si Samuel, mon grand-père, prétendit que certains membres auraient pris pied à Moscou ou à Nijni Novgorod, rien n’a pu être trouvé les concernant. Tout comme rien ne permet d’affirmer, comme l’avança le même Samuel, que la Bulgarie ou la Yougoslavie soit la terre familiale du fait de la présence d’un petit village dénommé Bercovitz !

Les Roschko et Flechner : de Odessa à Lviv

Les Roschko quant à eux sont originaires de Russie ou plutôt de l’empire tsariste de l’époque. Tout du moins pour Salomon et Anna, les parents de ma grand-mère, nés tous les deux à Odessa en Ukraine. Ils s’y marièrent et y vécurent une trentaine d’années, avant d’émigrer en Turquie puis en France à la fin des années 1920.

Et pourtant, Roschko n’a jamais été le nom de naissance de Salomon. En fait, lors de son passage avec sa famille à la frontière russo‑turque vers 1909-1910, il décida tout simplement de changer de patronyme, effaçant ainsi à jamais le sien, peut-être Jourmanov d’après sa fille Esther (ma grand-mère qu’on appelait Henriette !)… Pourquoi ? « Ça fait plus russe », expliqua-t‑il un jour à sa fille… Curieuse réponse sans doute incomplète. Et c’est donc ainsi, au début du XXe siècle, que naquit cette “nouvelle” famille , dont on ne connaitra probablement jamais ni les origines ni leur véritable nom.

Quant aux Flechner, même si les proches ancêtres venaient également d’Ukraine, de la partie occidentale du pays, du côté de Lviv, proche de la Pologne, rien ne permet d’affirmer que ce soit leur terre d’origine.

Des relations particulières

Après ce bref aperçu, voyons un peu plus en détail les liens qui unissent ces trois familles et qui firent qu’ils restèrent proches toute leur vie durant et encore aujourd’hui aux travers des générations suivantes. Car il s’agit bien plus que de simples liens de famille ou de mariage.

Turquie et premières amitiés

Il y a tout d’abord cette complicité, cette relation d’amitié qui vit le jour entre les membres des familles Flechner et Roschko. Se connaissaient-ils déjà avant d’émigrer au début du XXe siècle en Turquie ? Rien n’est moins sûr. Toujours est-il qu’à Constantinople, ils se retrouvaient souvent les uns chez les autres, comme en attestent ces nombreuses photos, partageant les repas ou fêtant Pessah et autres fêtes juives. Sans oublier ces deux filles, une de chaque famille, Esther Roschko et Rose Flechner, qui furent élevées ensemble au même sein nourricier, devenant ainsi de véritables sœurs de lait. Ça ne sera d’ailleurs pas la seule relation entre les deux femmes.

Ensuite du côté Bercovitz, ce fut Samuel qui, très jeune, se lia d’amitié avec Simon Roschko, le frère d’Esther, rencontré à l’école primaire de Constantinople que les deux garçons fréquentaient. C’est donc tout naturellement qu’il fit la connaissance de la famille de son copain Simon : ses parents, son frère Emile et sa sœur Esther. Et par la même occasion, de leurs amis les Flechner…

Ainsi un premier lien se créa entre les Bercovitz, Roschko et Flechner. Un lien de fraternité et d’amitié qui donna lieu ensuite à des relations plus intimes pour certains.

La vie en France et les mariages

Puis la situation en Turquie devenant de plus en plus difficile pour les étrangers de la toute jeune république turque de Mustafa Kemal Atatürk, tous finirent progressivement par émigrer en France. Samuel et quelques uns de ces frères dans les années 1920, les Roschko en 1928 et les Flechner en 1933.

Une fois installés à Paris, ils continuèrent à vivre ensemble, jamais bien loin les uns des autres. Il n’y avait ainsi pas un jour sans qu’ils ne se retrouvent pour un repas, une ballade, ou simplement pour le plaisir d’être ensemble. Pour certains jeunes ce furent aussi les premiers amours, et les premiers mariages ! Comme pour Samuel Bercovitz qui épousa Esther Roschko en mai 1931. Suivi quatre ans plus tard par Simon Roschko et Rose Flechner, mariés en juin 1935.

Tout aurait pu en rester là. Entre une amitié bien établie, renforcée par des liens maritaux, leur relation demeurait déjà bien solide. Mais c’était sans compter la deuxième guerre mondiale et l’occupation allemande de la France entre 1940 et 1944.

L’occupation et l’après-guerre – Samuel, chef de familles

Durant cette période, entre les restrictions et la politique antisémite de l’époque, entre les prisonniers de guerre envoyés en Allemagne, puis ceux arrêtés et déportés, la vie des familles devenait intenable. C’est pourquoi, moins touché que les autres, Samuel s’érigea alors en véritable chef des trois familles. Dès l’été 1942, il pris en charge une partie des Flechner et des Roschko, ceux qui n’avaient pas encore été envoyés dans les camps. Il s’occupa d’eux comme de sa propre famille, organisant leur fuite en zone libre, payant les passeurs, gérant le quotidien de tous.

Il continua ensuite après la libération de Paris en aout 1944, en accueillant chez lui plusieurs d’entre eux, pour quelques jours, quelques semaines ou plusieurs mois comme sa belle-soeur Rose et ses enfants qui restèrent près de deux ans dans son petits trois-pièces…

Sans oublier, pendant plusieurs années, ces vacances durant lesquelles il aimait à les inviter, prenant comme toujours tout en charge.

Ainsi, le rôle que Samuel joua lors de ces années sombres vit naitre naturellement un sentiment de reconnaissance de la part de tous.

Ajouté à cela son attachement aux valeurs familiales et ces liens de mariages et d’amitié, on comprend mieux cette relation particulière qui existent encore aujourd’hui entre ces trois familles.

Et maintenant, il ne vous reste plus qu’à sélectionner la famille de votre choix ci-dessous pour découvrir leurs histoires (accessible également dans la colonne latérale droite)